幹細胞とは

幹細胞とは

私たちはみな、自分たちの体の中に、皮膚や血液のように、一つ一つの細胞の寿命が短く、絶えず入れ替わり続ける組織を保つために、失われた細胞を再び生み出して補充する能力を持った細胞を持っています。こうした能力を持つ細胞が「幹細胞」です。幹細胞と呼ばれるには、次の二つの能力が不可欠です。一つは、皮膚、赤血球、血小板など、私たちの体をつくる様々な細胞を作り出す能力(分化能)、もう一つは自分とまったく同じ能力を持った細胞に分裂することができるという能力(自己複製能)です。

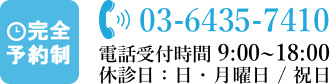

幹細胞の種類

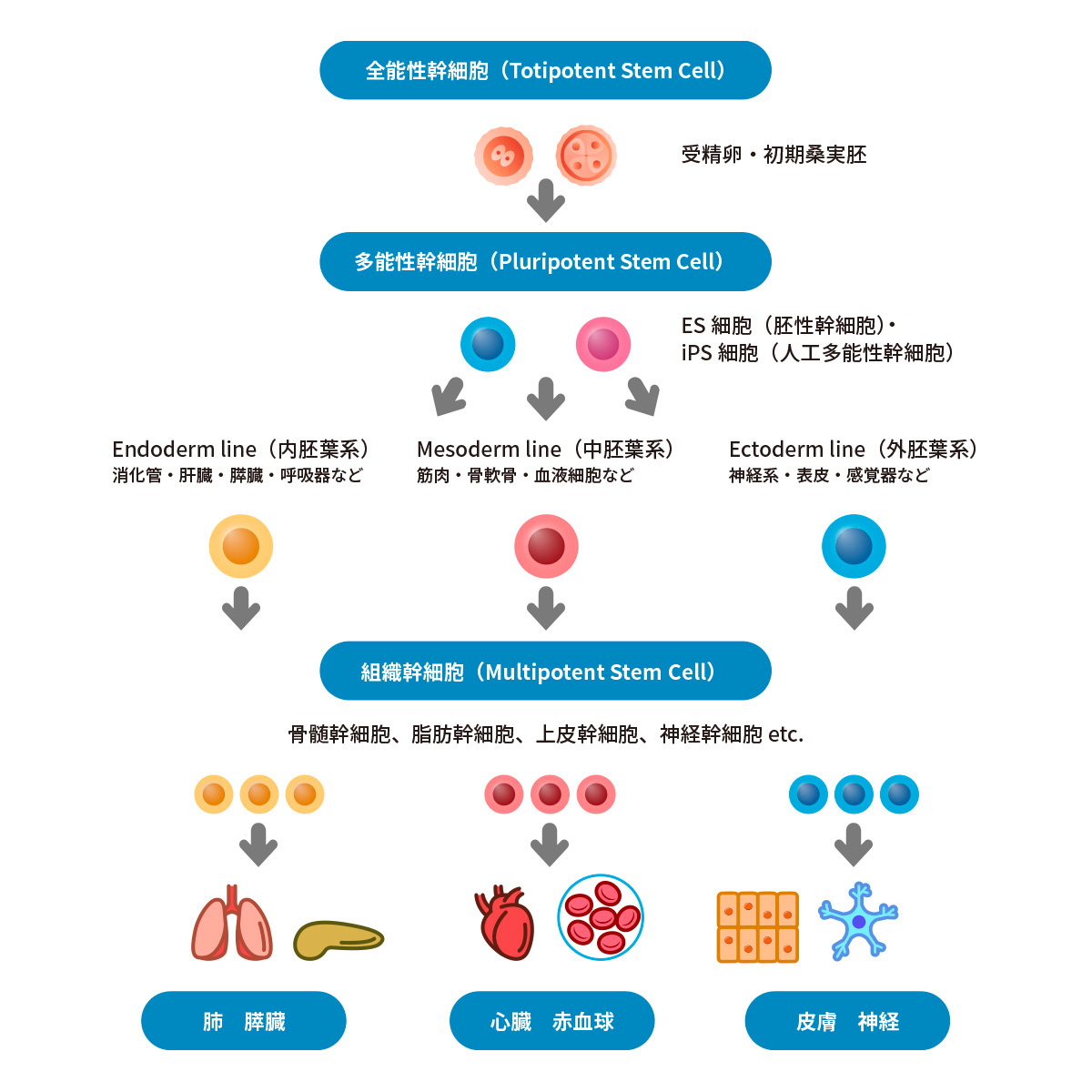

ES細胞(Embryonic Stem Cell、胚性幹細胞)

ES細胞とは、受精卵が数回分裂し、100個ほどの細胞のかたまりとなった胚の内側にある細胞を取り出して培養した幹細胞です。ES細胞は発生初期の胚細胞からつくられるため、受精卵に非常に近い能力を持ち、私たちの体を構成するあらゆる細胞へと変わることができます。そのために「万能細胞」と呼ばれることもあります。ES細胞は、適切な環境さえ整えれば半永久的に維持することができると言われています。しかし、ES細胞は他人の受精卵から作られた細胞であるため移植すると拒絶反応が生じる問題があります。また、生命の源である胚を壊して作ることに倫理的問題も残っています。

iPS 細胞(induced pluripotent stem cell、人工多能性幹細胞)

人間の皮膚や血液などの体細胞にごく少数の因子を導入し、培養することによって、様々な組織や臓器の細胞に分化する能力とほぼ無限に増殖する能力をもつ多能性幹細胞に変化します。 この細胞をiPS細胞(人工多能性幹細胞)と呼びます。iPS 細胞はES細胞と同じように心臓、肺、腸、皮膚、髪などどんな細胞にも分化する能力を持っています。また、iPS細胞は胚の滅失に関わる倫理問題もない上、患者自身の体細胞から作り出せれば、拒絶反応の心配もないと考えられています。ただし、がんを誘導するケースが報告され、まだ、がん化の課題が完全に解決されていません。

組織幹細胞(Multipotent stem cell、Tissue Stem Cell)

皮膚や脂肪や血液のように、決まった組織や臓器で、消えてゆく細胞のかわりをつくり続けている幹細胞は「組織幹細胞」と呼ばれています。組織幹細胞は何にでもなれるのではなく、血をつくる造血幹細胞であれば血液系の細胞、神経系をつくる神経幹細胞であれば神経系の細胞のみ、というように、役目が決まっていると考えられていました。しかし、組織幹細胞の中で、人の骨髄・脂肪組織や歯髄などから比較的容易に得ることが出来る間葉系幹細胞は、これまでの研究で、筋肉や軟骨、脂肪、神経などに分化する、いわゆる「多分化能」を持つことが明らかになってきました。つまりES細胞やiPS細胞と同様、様々な細胞になり得るということです。

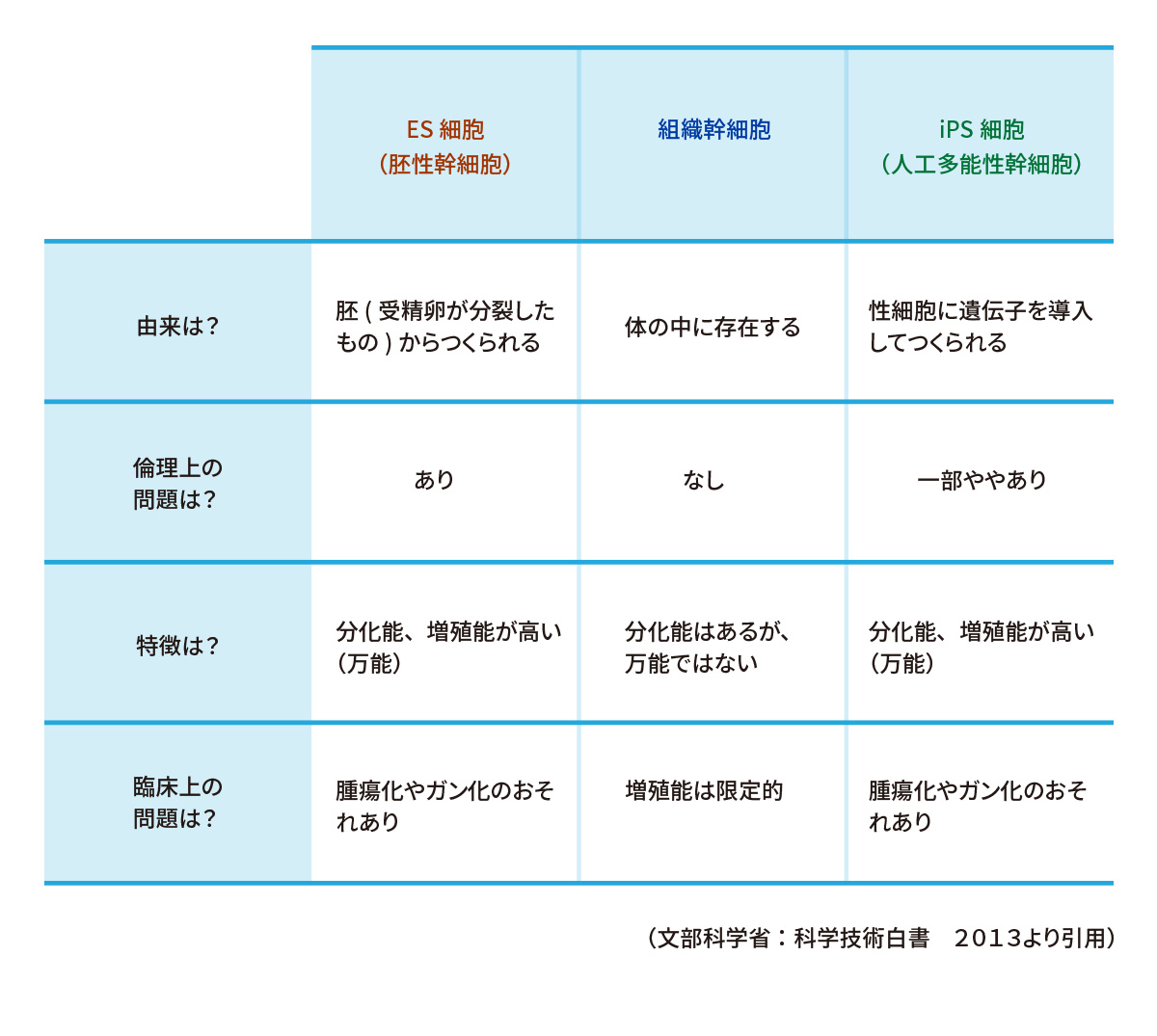

幹細胞の特徴

多分化能

皮膚や赤血球、血小板など、私たちの体をつくる様々な細胞に変化(分化)する能力のことを言います。例えば、皮膚に傷を負って皮膚の細胞が多く失われたとき、それまでじっとしていた幹細胞が皮膚の細胞へと分化していきます。

自己複製能

自分と全く同じ能力を持った細胞に分裂することができる能力のことです。減ったり失われたりした細胞を補うために幹細胞が分化するときには、必ずもう一つ自分自身(幹細胞)を複製し、自分が消えてしまうことを防ぎます。

ホーミング効果(Homing ability)

幹細胞はある特定の場所に移動する性質を持っています。それは目的となる特定の場所にSOS信号によって誘導され到達する性質です。傷ついた部位よりSOS信号が出て、それを受信して幹細胞が血液の流れに乗ってその傷ついた部位に集まります。

そして集まった幹細胞がそれぞれ分裂し、血管を新しくつくったり、欠損した細胞を補ったり、様々な目的の細胞に変わっていきます。この様に幹細胞が傷ついた部位に集まろうとする仕組みをホーミング効果と言います。

パラクライン効果(Paracrine effect)

細胞の分泌物が全身を巡る大循環を介し、遠方の細胞に作用する(エンドクライン)ではなく、近接する細胞や組織に直接拡散などにより作用することをパラクライン効果と言います。

細胞が分泌するエクソソーム、成長因子、サイトカインなどが、近接に存在している幹細胞にパラクライン的に作用し、老化や損傷などによって機能が低下した箇所に細胞を集めることによって、組織再生・修復を起こすことが次第にわかってきました。

幹細胞自体の効果はもちろん、細胞自体が分泌する様々なエクソソーム、サイトカイン、成長因子や酵素などといった数々のタンパク質群が組織再生に重要な役割を果たしているという報告が相次いでいますが、その中でも重要な役割を牽引していたものがパラクライン効果です。